私校無罪!市場無罪!

私校無罪!市場無罪!古希臘哲學家蘇格拉底一生人沒有留下一字半語,而他一生人唯一感興趣的是只有不斷地去追求真相,因此他一生人之中樹敵甚多。在他七十一歲那年,政敵便以「褻瀆神明」及「傷風敗德」兩項罪起訴他。根據後人記載,蘇格拉底的審訊長達三小時,而柏拉圖將這三小時的辯證鉅細無遺地記錄下來,也成了後世對了解這位哲學家的最佳材料。

蘇格拉底辯證法,就是先謙卑地承認自己對事件的真相不理解,然後透過提出疑問去將真相逐點引導出來,雅典的政客認為蘇格拉底其實只是佯裝謙虛。人都不願意承認自己無知,可是蘇格拉底卻畢生宣揚人要謙卑。雅典人的偽善被蘇格拉底揭破,惱羞成怒下為了報復而興訟。

審訊中,蘇格拉底問主控的米烈德士(Meletus)︰「究竟雅典的年輕人可以從甚麼人身上學到一些有用知識?」自以為是的米烈德士說︰「所有人都可以是雅典年輕人的榜樣,惟獨你不可以!」蘇格拉底反問為甚麼惟獨是他會敗壞年輕人的心智而其他人卻不會,米烈德士則無言以對。今天,教統局又何嘗不是米烈德士?只不過被告的角色,由蘇格拉底變成了私校。教統局和教育界一直以來都將私營教育視為洪水猛獸,口號化地抗拒由市場去提供教育服務。事實真的像指控所說的,以市場原則辦學必會敗壞年輕人心智嗎?由政府以公帑去控制教學的一切就是對年輕人發展的理想模式嗎?

現代國營教育的始祖,是德帝國的卑斯麥(Bismarck)。德帝國成立之初,卑斯麥心知要令德國一統,首先要人民有國家的認同,透過教育去控制人民的思想。請教育界人士撫心自問,以教育去達到政治目的,是否合乎啟蒙的理念?就算香港政府辦學,亦何嘗沒有政治目的。殖民地時代有殖民地的一套,特區有特區的一套,但教師真的願意作既定價值觀的喉舌嗎?還是教育界本身一直充當政治宣傳工作而不自知?

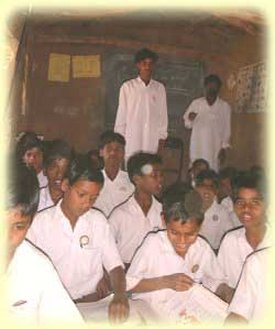

另一個反對以市場原則辦學的原因,是認為私營教育只可以為富人服務,幫不了生活在貧困中的大眾。這種觀點無疑是妄故真相扭曲事實。一直從事教育政策研究的英國學者 James Tooley 在研究發展中國家的貧民教育時,發現原來在最貧窮的地方,大多數有機會就學的兒童都是在以市場原則辦學私營學校中接受教育,亦發現這些學校亦非沒有慈善組織在背後資助。這些在貧民區的私校,師生比例更要低於官辦的學校,這些事實都說明了一點︰就算在最貧窮的地方,以市場原則辦學仍然大有可為。最重要一點是,私校學生明顯比官校學生成績更優異。

另一個反對以市場原則辦學的原因,是認為私營教育只可以為富人服務,幫不了生活在貧困中的大眾。這種觀點無疑是妄故真相扭曲事實。一直從事教育政策研究的英國學者 James Tooley 在研究發展中國家的貧民教育時,發現原來在最貧窮的地方,大多數有機會就學的兒童都是在以市場原則辦學私營學校中接受教育,亦發現這些學校亦非沒有慈善組織在背後資助。這些在貧民區的私校,師生比例更要低於官辦的學校,這些事實都說明了一點︰就算在最貧窮的地方,以市場原則辦學仍然大有可為。最重要一點是,私校學生明顯比官校學生成績更優異。為甚麼印度、斯里蘭卡、加納、肯雅,甚至大陸都可以有私校去服務貧苦大眾,惟獨是發達國家不能?說到底,那還不是政府以公帑大量辦學,將學位數目等同教育成效,令私營辦學的空間完全被扼殺。更根本的問題是,如果以市場原則辦學能夠提供教育所需,為甚麼我們堅持要有一個教統局去指指點點?

私校無罪,為甚麼既得利益者仍要苦苦相迫?